1.権利関係(民法) ⑫抵当権・根抵当権

少し難しい単元ですが、宅建試験では毎年出題されますし、将来不動産業に従事するのであれば解っていなければならないテーマですので、一つ一つ丁寧に学習しましょう。

抵当権

抵当権とは

「⑪担保物権一般・質権」で少し触れましたが、抵当権も担保物権です。債務者または債権者以外の者が、目的物をそのまま占有を移さないで、もし弁済できない場合は債権者が優先して弁済を受けることができます。ここが質権と違うところです。質権の場合は目的物を債権者に引き渡します。

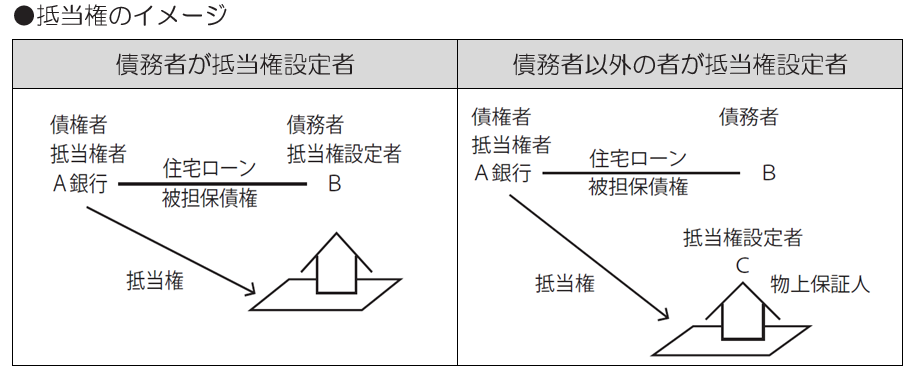

債務者が抵当権設定者の場合、解かりやすいのが住宅ローンです。下図の左側を見てください。A銀行から融資を受けて住宅を購入し抵当権設定者となって抵当権を設定します。そして住宅は自分のものとして住むことができます。当然そのものを他人に貸したり売却することもできます。

債務者以外の者が抵当権設定者となる場合は、例えば、下図の右側を見てください。債務者BがA銀行から住宅ローンを借りるときに、抵当権を第三者のCが抵当権を設定することです。Cを物上保証人といいます。例えばCがBの親といった関係で、Bの債務にC自らが物上保証人となり抵当権設定者となる場合などです。

そして、当事者間の契約によって成立する「約定担保物権」となります(諾成契約)。

抵当権の性質

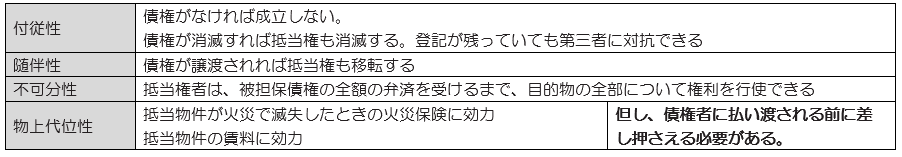

抵当権は以下のような性質を持っています。

付従性

AがBに2000万円を貸しつけている場合に、Bが2000万円全額弁済すれば、Bの建物に設定されている抵当権は消滅します。

随伴性

AがBに2000万円を貸しつけている場合、Bの債権2000万円をCに譲渡すれば、抵当権もCに移転します。

不可分性

AがBに2000万円貸し付けている場合、Bが債務のうちの一部1000万円だけ弁済したとしても、Bの建物に設定されている抵当権は建物すべてにに効力が及ぶ。

物上代位性

AがBに2000万円を貸しつけている場合、Bの建物が消失すれば、抵当権は消滅し、建物に保険金がおりるのであれば、その保険金に効力が及ぶが、債務者に払い渡される前に差し押さえなければならない。

抵当権の特徴

-

意思表示の合致だけで成立する、諾性契約である。登記は必要ないが、一般的には第三者へ対抗する為に登記を行う(4.で解説)

- 占有権は抵当権設定者にあるので引き渡しの必要はない。

-

優先弁済権の範囲は元本、利息、損害賠償金他であるが利息については直近の2年分まで。

例えば、抵当権設定者Aの不動産に、下記の抵当権が複数設定されていたとします。

・第1抵当権者Bは元本1000万円と年間10万円とした利息10年分の債権を有している。

・第2抵当権者Cは元本2000万円の債権を有している。

Aの不動産が競売にかけられ、2000万円で落札されました。この際のBに対する優先弁済額は、

・元本1000万円+最後の利息2年分20万円=1020万円となります。

そしてCに対する弁済額は、

・2000万円-1020万円=980万円となります。

※抵当権の順位については後述します。 -

抵当権の目的物を譲渡、賃貸、処分等するとき、抵当権者の同意は必要ありません。どのように使うかは債務者の自由ですが、通常の使い方を超えたこと(滅失、損傷など)を行う場合は、債権者は被担保債権の弁済期前でも「そのような行為はやめてください」と、妨害排除請求ができます。

-

抵当権の目的物は、所有権・地上権・永小作権となります。

-

抵当権者は、その抵当権をさらにほかの担保債権とすることができます。これを転抵当といいいます。

-

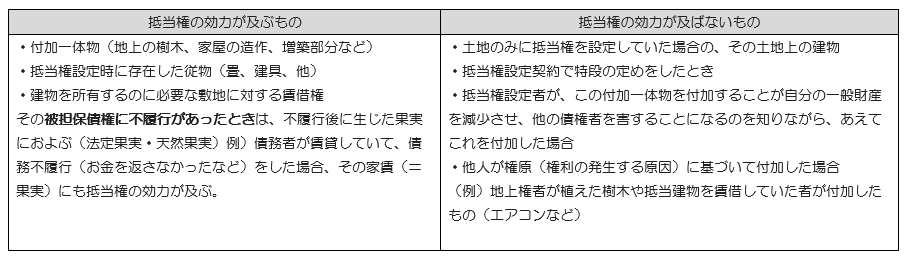

抵当権の効力(下表参照)

抵当権の順位

- ひとつの不動産に複数の抵当権が存在する場合は、登記の順序となる。

-

ただし、例外として、登記した不動産保存(修繕など)、不動産工事の先取特権が競合する場合は登記の前後を問わず、優先となります。

- 先の順位にある抵当権が弁済などで消滅した場合は、自動的に後順位の抵当権が繰上げとなります。

抵当権の順位の変更

では、ケーススタディで解説します。

Aの不動産が競売によって3000万円の配当となりました。1番抵当権者のBは2400万円、2番抵当権者のCは1600万円それぞれ債権を有しています。それぞれの配当金額はどうなるでしょう?

- 順位の変更がない場合

Bは、2400万円

Cは3000万円-2400万円=600万円で残債権は1000万円

となります。 - BがCに順位を「譲渡」した場合

Cは1600万円

Bは3000万円-1600万円=1400万円で残債権は1000万円

となります。 - Bが順位を「放棄」した場合

債権の合計B2400万円+C1600万円=4000万円

A、Bそれぞれの配当は、

B:2400/4000=60%なので、3000万円×60%=1800万円 で残債権は600万円

C:1600/4000=40%なので、3000万円×40%=1200万円 で残債権は400万円

となります。

「順位の譲渡」と「順位の放棄」の違いをよく理解しておきましょう。

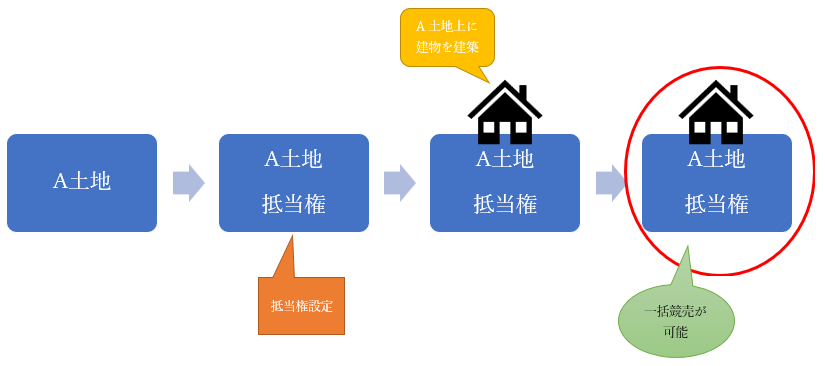

一括競売

土地と建物は別個の不動産であるので、土地に抵当権を設定している場合は、その土地の上に立っている建物は競売することはできない。但し抵当権を設定した後にその土地に建物を建てた場合は、土地とともに建物も一括競売することができる。しかしながら競売代金から優先弁済を受けられるのは、土地の代金からのみである。

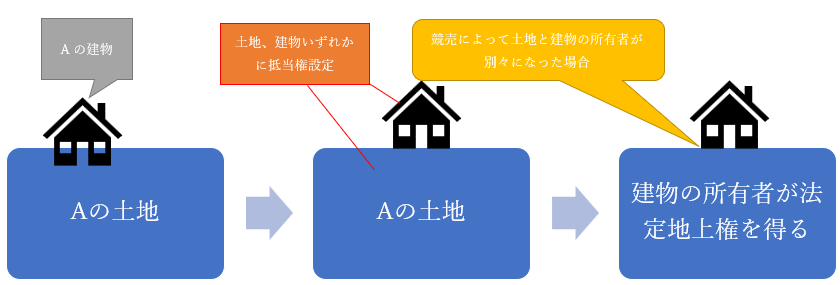

法定地上権

抵当権設定当時すでに、土地と建物が存在し両方とも同じ者が所有していた場合に、どちらか一方に抵当権を設定したときに、もし競売の結果土地と建物が別々の者の所有することになったら、建物の所有者は当然に地上権を取得したものとみなされる。

第三取得者・賃借人の保護

第三取得者の保護

「抵当権の特徴」で述べたように、抵当権設定者は抵当権設定後でも目的物を譲渡や賃貸できます。しかし債務不履行により抵当権の実行がされて競売となった場合、目的物を購入した買主は所有権を失ってしましますよね。民法ではこのような買主さんを保護する目的で次のように一定の条件のもとで規定しています。

- 第三取得者の代価弁済

抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて、これにその代価を弁済すれば、抵当権はその第三者のために消滅します。その代価が債務金額を満たさない場合でも抵当権は消滅します。 - 抵当権の消滅請求

抵当不動産について所有権を取得した第三者は、抵当不動産を自ら評価してその評価額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅請求をすることができる。この消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力発生前までにしなければならない。そして、債務者や保証人などは抵当権消滅請求はできません。

根抵当権

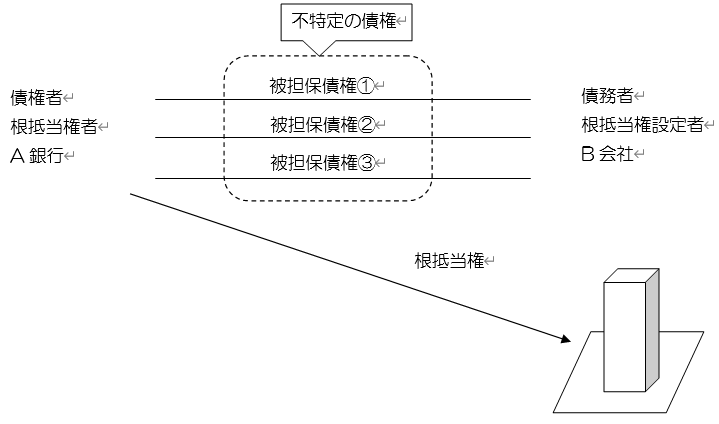

根抵当権とは

根抵当権とは、会社など事業を運営する際に建物を購入したり、工作機械やパソコンといった設備を購入したりするのに、何度も銀行などから借り入れを行わなければなりません。その度に抵当権を設定するのは手間ですよね。このように借り入れを継続的に行う場合に設定するのが根抵当権です。限度額まで異なる債権を複数担保できるように、あらかじめ当事者同士で決めておくわけです。

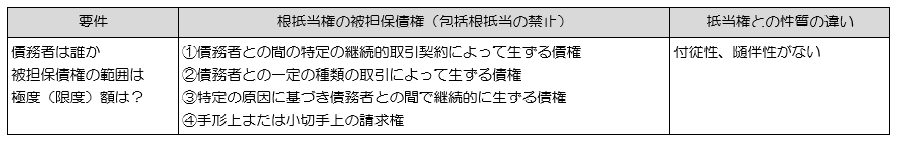

根抵当権の要件

根抵当が担保する不特定の債権は以下の表が要件となります。

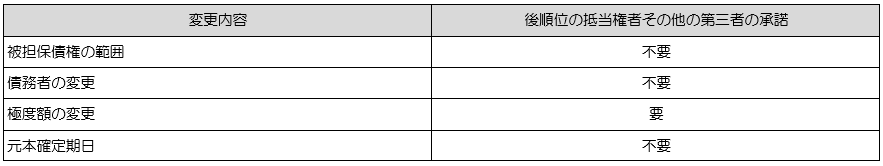

根抵当権の内容の変更

根抵当権を設定した際に定めた内容は、当事者間にて自由に変更することができます。

根抵当権の元本の確定

元本が確定すると、その時点の元本だけ根抵当権によって担保されるので、ほぼ抵当権と同じになります。抵当権との違いは優先弁済の範囲です。

| 根抵当権 | 普通の抵当権 |

| 元本や利息などすべて | 元本と最後の2年分の利息 |

- 元本確定期日は、当事者同士で決めるときに定めることができますが、約定の日より5年以内と決められています。

- 元本の確定期日を定めない場合は、約定の日から3年が経過すると根抵当権設定者は元本の確定請求ができます。それから2週間後に元本が確定します。

- 根抵当権者はいつでも元本確定を請求でき、すぐに元本確定となります。

まとめ

私が学習した際にまとめたものです。ご活用ください。